古澤研究室導波路班(以下、導波路班)は、日本電信電話株式会社(以下、NTT)と共同で、光量子コンピュータの実用化に向けた技術開発を行っています。光量子コンピュータの研究は各要素の原理実証が注目されがちですが、導波路班では将来の実用化を見据え、「小型化」と「高速化」をキーワードに研究に取り組んでいます。

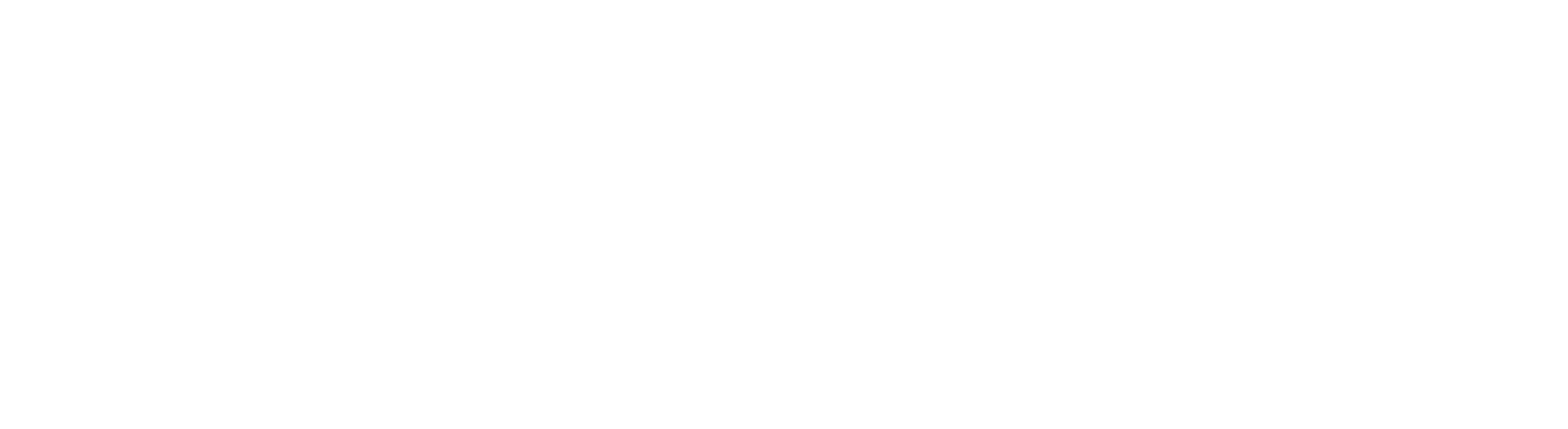

量子コンピュータの研究は、その物理系の如何に依らず、大規模な実験系を用いた原理実証が主立っており、小型化はなおざりにされていたり、或いは小型化が原理的に困難であったりすることも少なくありません。導波路班では2015年に、量子エンタングルメント生成の心臓部を通信用光チップに集積化[1]したことを皮切りに、NTTとの密接な連携のもと、光量子コンピュータの要である量子テレポーテーションを始めとする光量子回路の集積化に取り組んでまいりました[2]。従来860 nm帯で研究されていた量子光学ですが、この波長帯では石英導波路中の損失が大きいという課題がありました。そこで2019年には他班に先行して通信波長帯(Cバンド)への移行を敢行し、当研究室における通信波長帯の実験ノウハウの基礎を確立しました。

高速な光量子情報処理を行うには、量子性のリソースであるスクイーズド光と呼ばれる特殊な光を広い帯域に渡って生成することが必要です。ところが、スクイーズド光の帯域と量子性の強さの間には、従来トレードオフが存在しており、強い量子性を保ったまま帯域を高めることは困難でした。導波路班では2019年に通信波長帯に移行して以来、継続して通信波長帯における広帯域かつ強い量子性を有するスクイーズド光の発生に取り組んでいます。2019年には、石英導波路との接続性の高い小型の発振器を用いたスクイーズド光発生を行い、100 MHzまでの帯域でスクイーズド光が発生されているのを確認しました[3]。さらに2020年には、発振器を使わない方式により、NTTと共同でテラヘルツ程度もの超広帯域性と強い量子を両立するスクイーズドの発生にも成功し [4]、発振器研究が主軸であった光量子情報処理研究にイノベーションを齎すことに成功しました。

- [1] G. Masada, K. Miyata, A. Politi, T. Hashimoto, J. L. O’Brien, and A. Furusawa, "Continuous-variable entanglement on a chip", Nature Photonics 9, 316-319 (2015).

- [2] T. Serikawa, Y. Shiozawa, H. Ogawa, N. Takanashi, S. Takeda, J. Yoshikawa, and A. Furusawa, "Quantum information processing with a travelling wave of light", Proc. SPIE 10535, Integrated Optics: Devices, Materials, and Technologies XXII, 105351B (2018)

- [3] N. Takanashi, W. Inokuchi, T. Serikawa, and A. Furusawa, "Generation and measurement of a squeezed vacuum up to 100 MHz at 1550 nm with a semi-monolithic optical parametric oscillator designed towards direct coupling with waveguide modules", Optics Express 27, 18900-18909 (2019)

- [4] T. Kashiwazaki, N. Takanashi, T. Yamashima, T. Kazama, K. Enbutsu, R. Kasahara, T. Umeki, and A. Furusawa, "Continuous-wave 6-dB-squeezed light with 2.5-THz-bandwidth from single-mode PPLN waveguide", APL Photonics 5, 036104 (2020)